Reconnaître la vie dans le travail

C’est paradoxalement dans l’usine taylorienne qui croit évacuer l’initiative humaine, que l’ergologie débute en trouvant les arguments du vivant dans toute forme de travail.

Pour nous inviter à le rejoindre dans une réflexion approfondie sur le vivant humain, Yves Schwartz revient souvent sur son propre itinéraire de pensée. Et c’est effectivement éclairant de saisir le point de départ d’un raisonnement qu’il poursuit de façon très cohérente depuis plus d’un demi-siècle.

A l’issue d’études brillantes dans une institution prestigieuse, le jeune Yves Schwartz se veut encore apprenti-philosophe et d’ailleurs, il revendique de l’être toujours aujourd’hui*. Il a très tôt conscience du risque pour une élite de s’imaginer qu’elle peut, grâce à son bagage intellectuel et à sa maîtrise des concepts, penser la vie des autres à leur place. Cette préoccupation va jusqu’à provoquer chez lui une sorte de malaise.

Or, pour comprendre cette gêne, il faut sans doute revenir au contexte français des années 1960. C’est celui d’un boom économique qui reposait largement sur la mobilisation de la main d’œuvre ouvrière. L’industrie comme le bâtiment tournaient alors à plein régime et l’on formait en accéléré des travailleurs pour acquérir les gestes professionnels que réclamait la production de masse. « Le travail » à l’époque était synonyme de simple reproduction d’une tâche, selon les principes du taylorisme que Chaplin dénonçait déjà avant la guerre, dans sa comédie dramatique « Les temps modernes ».

Pour l’apprenti-philosophe sensible à la relation entre le savoir et le pouvoir, il y avait de quoi éprouver un inconfort : que signifiait la séparation catégorique entre ceux qui pensent le travail et ceux qui le réalisent ? Entre ceux qui ont bénéficié d’un accès aux savoirs les plus pointus et ceux qui, dans ces années-là, doivent se contenter le plus souvent d’un certificat d’études primaires ? Ce n’est pas seulement d’une distribution sociale des rôles de conception et d’exécution dans l’organisation productive qu’il s’agit. Car au fond, l’opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel peut prendre appui sur une certaine représentation de l’être humain.

Un regard neuf sur le travail

Se figure-t-on l’homme producteur comme quelqu’un d’entièrement soumis aux consignes, incapable d’évaluer par lui-même et dépendant de l’appréciation que les autres font de sa propre situation de travail ? Pour les générations du XXI° siècle qui sont immergées dans des discours managériaux sur la compétence, sur l’initiative requise au travail, il n’est sans doute pas évident de saisir à quel point un discours exactement inverse a pu peser sur le monde du travail comme de la formation, à peine 50 ans en arrière.

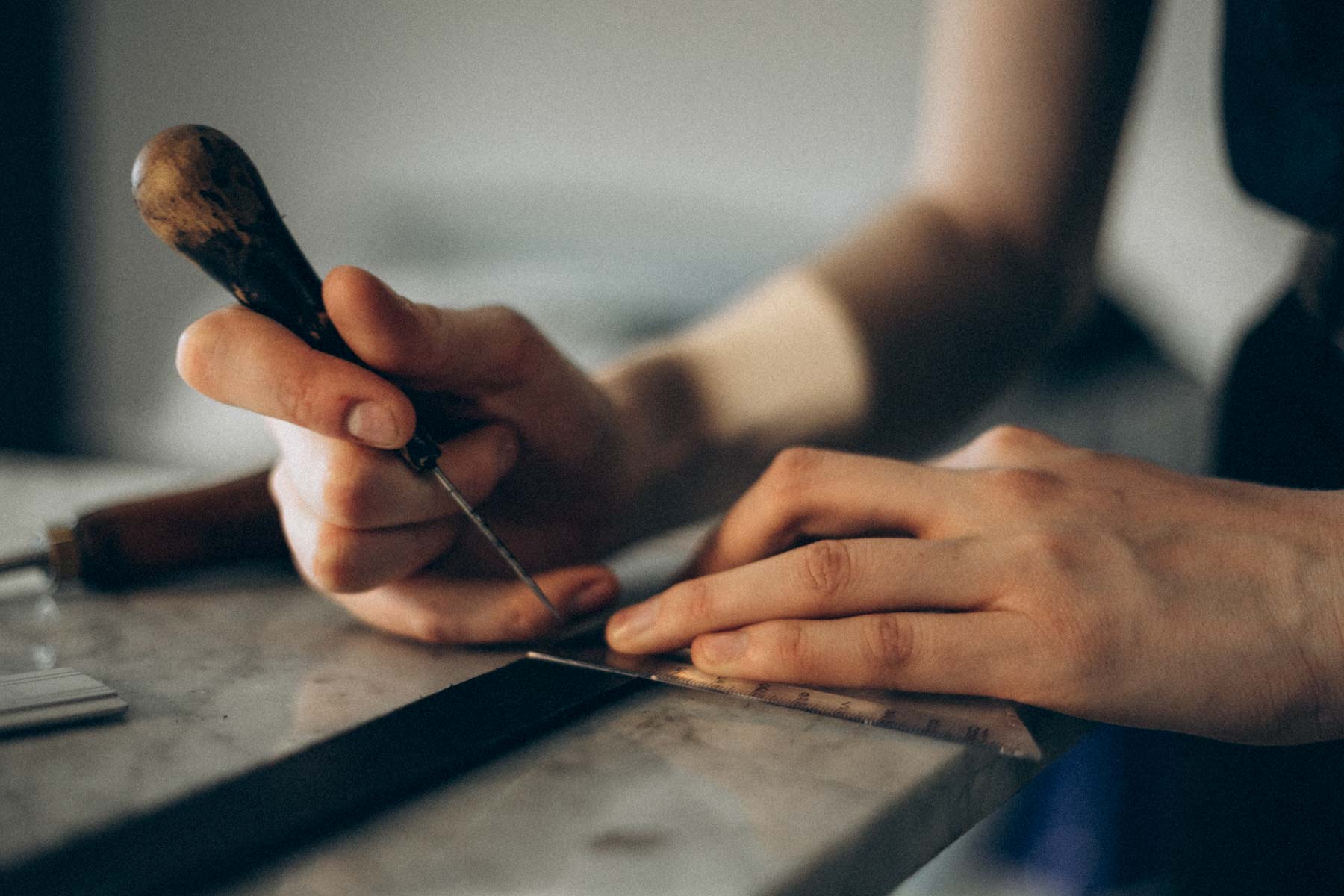

C’est bien le thème du travail qui occupe Yves Schwartz dès ses débuts en tant que chercheur. Il en fera la matière de sa thèse d’Etat, soutenue en 1986 : Expérience et Connaissance du Travail. Il s’appuie sur un premier bilan de ses années d’investigation de terrain en tant que « visiteur du travail » selon son expression. Il veut dire par là qu’il n’approche pas le travailleur en le surplombant mais au contraire en se laissant instruire par lui. L’auteur trouvera dans cette thèse l’élan qui portera tous ses travaux ultérieurs.

D’autant plus que Georges Canguilhem – dont il a été l’élève – lui a fait connaître un de ses textes, une recension écrite en 1947 et restée méconnue, après sa thèse et avant de la préfacer. C’est un article relativement court mais qui aura un effet retentissant sur les travaux d’Yves Schwartz jusqu’à contribuer à l’émergence de la démarche ergologique. Il s’agit de la lecture critique d’un ouvrage de Georges Friedmann, intitulée Milieu et Normes de l’Homme au travail. Cette analyse de Canguilhem non seulement donnait raison à l’avance aux intuitions d’Yves Schwartz et à sa thèse sur le travail, mais encore elle l’ouvrait à une approche bien plus fondamentale, d’ordre anthropologique.

A partir de là, et même si les situations productives resteront chez Yves Schwartz exemplaires, paradigmatiques, la question du travail sera pour lui incluse dans un ensemble bien plus vaste, celui de l’activité humaine. Désormais, la préoccupation du chercheur sera de comprendre ce que signifie pour un humain de vivre en société : « Qu’est-ce que vivre dans un monde de normes ? ». Autrement dit, il veut saisir ce qui au fond constitue notre humanité – et par conséquent aussi la direction à prendre pour ne pas lui faire violence.

* « D’une manière générale, par rapport au questionnement philosophique, par rapport à l’ampleur des questions qui sont toujours devant nous, on est toujours un apprenti ». (L’Activité en Dialogues, ch.1)